眞木健一

眞木健一2025年は、BIMによる確認申請の大きな転換点を迎えています。

BIMを活用した建築確認申請の加速化により、従来の紙ベースやCAD図面中心の確認申請から、BIMデータなどのデジタルデータによる確認申請・審査への移行が本格化します。

これによって業務効率化や残業削減、人材不足の解消といった現場の課題解決が期待されています。

国土交通省が主導するBIM確認申請のロードマップも公開され、2026年以降の工程や政策動向が明確になってきました。

今後は建築確認申請におけるBIM活用の有無が、工務店や設計事務所の競争力を左右する時代になっていくでしょう。

この記事では、BIM確認申請の概要から最新動向、実践ポイントまで体系的に解説していきます。

このコラムの要点

・BIM確認申請が2025年度から段階的に始まります。国が主導で建築の申請手続きを効率化し、2027年度には社会実装が本格化し、2029年には全国で利用できるようになる予定です。

・BIMによる確認申請はデジタル化されて作業時間が大幅に短縮するのが最大のメリットです。図面のチェック作業が速くなり、紙の書類が不要になるため印刷代や保管場所も削減できます。

・BIMを使うと設計の早い段階で問題を発見・修正できるため、建物の品質が上がり、工事のスケジュールやコストの削減にもつながります。

・BIMデータの統一ルールと専用の確認ソフトを整備が急務です。特に戸建住宅では、建築基準法などの法律をクリアしているか画面上で簡単に確認できるようになります。

・BIM導入には専門知識の習得と初期費用がかかりますが、中小企業は外部の専門業者に依頼することで、ソフト購入費や教育費の負担を減らせます。

BIM確認申請とは何か?

BIMは建築業界のデジタル化を牽引する重要技術です。ここではBIMの基本概念から2025年以降の展開、そして建築DXの中核としての役割まで、実務者が押さえるべき基礎知識を解説します。

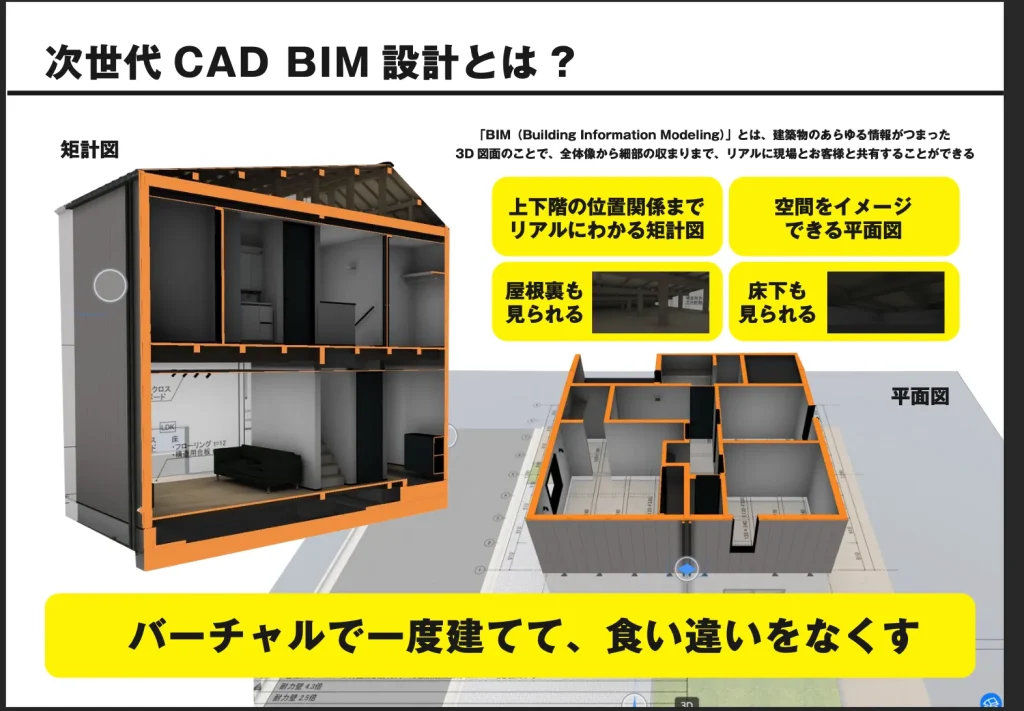

BIMとは?CADの違い

BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)とは、建築物の設計・施工・維持管理に関する情報を一元的に管理する3Dモデルベースのデジタル技術です。

従来のCAD(コンピュータ・エイデッド・デザイン)が2D図面を基盤としていたのに対し、BIMは空間情報・部材属性・コスト・工程など、建築プロジェクト全体の情報を統合した「デジタルツイン」としてモデル化します。

BIMの普及率

世界ではBIMの活用が進んでいますが、日本ではまだ普及が進んでいないのが現状です。

日本のBIM普及率

・2022年時点で普及率は50%程度だが、専門設計事務所や従業員50人以下の企業では30~35%程度と低い

・2023年以降、小規模工事を除く全ての公共事業においてBIM/CIM※が原則適用されている

アメリカのBIM普及率

・2007年時点では約30%だったが、2012年には約70%まで増加

EUのBIM普及率

・公共調達指令(2014/24/EU)でBIM等デジタルツールの活用促進

シンガポールのBIM普及率

・2013年よりBIMモデルによる建築確認電子申請を段階的に義務化し、2015年には普及率が約80%に到達

※BIM/CIM(ビムシム):Building Information Modeling(BIM)とConstruction Information Modeling(CIM)を組み合わせた用語で、建築・土木分野で用いられる3次元モデル活用システムの総称。

※ISO19650(情報マネジメント)プロジェクト全体の情報を「だれが・いつ・どの水準で」扱うかを定義する国際規格です。納品・審査の前提を共通化でき、手戻りの防止につながります。

参考:国土交通省|建築分野におけるBIMの活用・普及状況の実態調査 確定値

2025年以降の建築確認申請の電子申請とBIM活用のメリット

2025年度までには、建築確認申請の電子申請が全自治体で導入・運用開始される予定です。

2026年以降はBIMによる建築確認申請の社会実装・段階的導入が本格化し、BIM活用の有無が設計実務に直結する時代へと移行します。

これにより、申請側と審査側双方の業務効率化が促進されるかたちとなります。

申請側の業務効率ポイント

以下を電子申請で提出できます。

・申請図書(PDF)

・BIMモデル(IFC※形式)

・設計者チェックリスト

※入出力基準に沿ってBIMソフトウェアで作成

審査側の業務効率ポイント

・設計者チェックリストによる審査で、整合性・法適合性確認の一部省略が可能となる。

申請側・審査側双方の業務効率ポイント

・確認申請クラウド(CDE※)を活用することで、申請図書提出や指摘事項・是正点に関するコミュニケーションが円滑化・効率化される。

※IFC(Industry Foundation Classes):建築・建設・施設管理分野における国際標準データ形式(ISO 16739)。

※CDE(Common Data Environment):建築・建設業の共通データ環境。プロジェクトの各段階において、関係者間で設計・施工情報(2D/3D図面、関連データ)を円滑に共有できる仕組み。

BIM確認申請のロードマップ

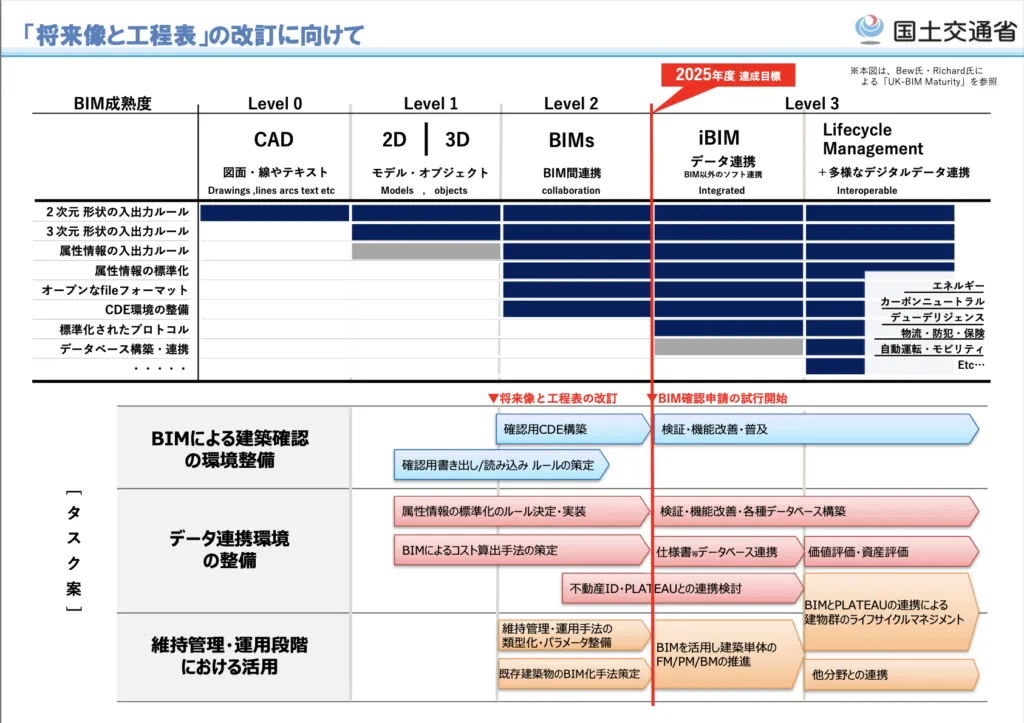

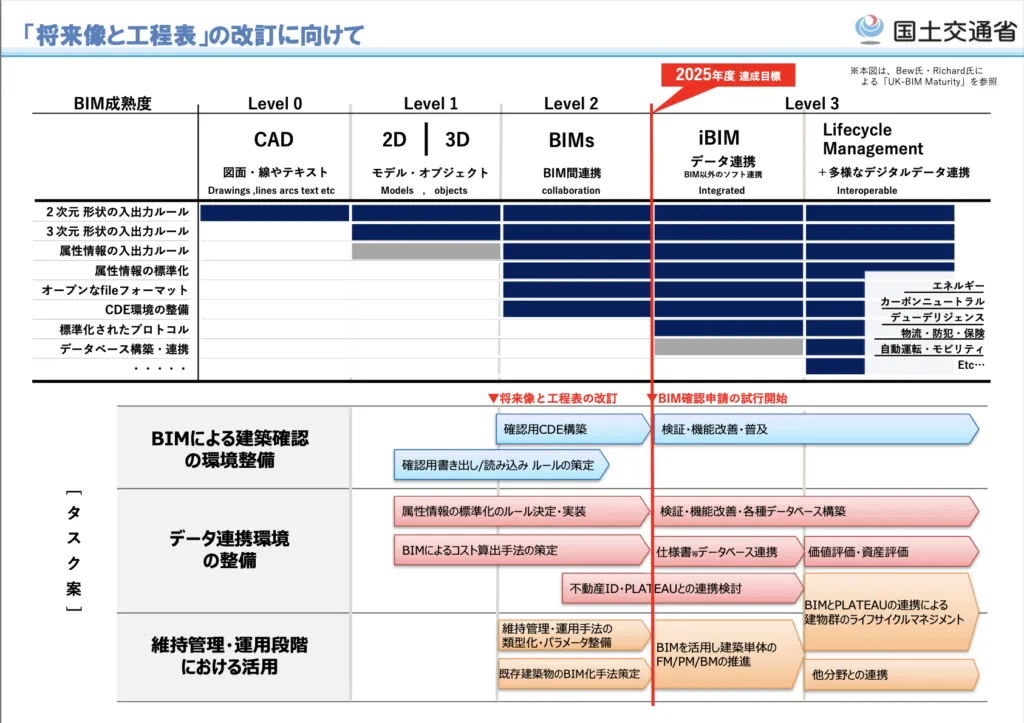

国土交通省が示すBIM確認申請の工程表は、2023年から2029年にかけて段階的に進行します。各年度の主要な動きと社会実装に向けた具体的な施策を時系列で確認しましょう。

BIMの確認申請とは?

現在の建築確認申請は、建築基準法第6条第1項に規定されている通り、「計画建物が建築基準関係規定に適合しているか」を着工前に確認する申請になります。

確認申請書は建築主事(確認を行う地方公共団体の職員)の確認を受け、確認済証の交付を受けることが義務付けられています。

紙の図面や資料でやり取りを行っているものをBIMで行うことを国交省が推進しており、ロードマップで計画を立てています。

国土交通省による具体的なロードマップの策定

国土交通省は、建築分野におけるBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)確認申請の社会実装を段階的に進めるため、2023年~2029年を対象とした「建築BIMの将来像と工程表の改訂」において、建築BIM推進の具体的なロードマップを策定・公表しています。

2023~2024年度:基本方針の明確化と試行運用

2023年度には「建築BIMの将来像と工程表(増補版)」が発表され、建築確認申請BIM化に向けた基本方針として、設計・申請・審査プロセスのデジタル化と標準化が明確化されました。

2024年度は戸建住宅などを対象としたBIMによる建築確認申請の試行的運用がスタートし、実務現場での課題抽出や技術検証が進められています。

2025~2029年度:本格始動から原則化へ

2025年度には、BIMを活用した建築確認申請の加速化という大きな転換点を迎え、2026年春より一部自治体や案件対象でBIMによる図面審査が本格始動します。

2027年度には、全国規模でのBIM確認申請プロセスの社会実装が本格化し、最終的には2029年を目途に、ほとんどの新築建築物に対してBIMデータによる建築確認申請が原則化される方向性が示されています。

参考:国土交通省|建築確認電子申請システム等に係る共通化推進方針

建築分野におけるBIM推進の背景

なぜ今、BIM推進が加速しているのか。業界が抱える課題から国の戦略的取り組み、そして実務現場に求められる対応まで、BIM社会実装の全体像を解説します。

BIM推進が加速する建築業界の課題

建築分野でBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)推進が加速する背景には、業界全体の生産性向上・人手不足対策・確認申請業務の効率化といった喫緊の課題があります。

その1つに「2025年問題」と言われる、熟練技術者の大量退職により、建設業界全体の深刻な人材不足があります。

「フロントローディング」型プロセス変革の重視

BIMによる建築確認申請対応においては、設計初期段階からモデル情報を一元管理し、施工・維持管理・行政審査までデータを連携する「フロントローディング」型の業務プロセス変革が重視されています。

設計変更への迅速対応・法規チェックの自動化やオンライン化などルール策定やマニュアル化が促進されることで審査官との情報共有が容易となり、結果として審査期間の短縮・品質向上が期待されています。

2025年以降の環境整備と普及加速

2025年以降はBIMビューアソフトの社会実装や、行政側の審査システム標準化、民間事業者・設計事務所への教育・導入支援策も部分的な施策・事業が進んでおり、実務現場でのBIM普及が加速度的に進んでいます。

現在、制度設計と実務対応の両面から環境整備が急ピッチで進められている状況です。

このような政策的背景を踏まえ、工務店・設計事務所の皆様には、BIM導入の現状把握と自社に適した運用体制の構築、国土交通省発表の最新工程表・推進策の定期的なキャッチアップが必要となっています。

【無料】

生産性が爆上がり!最先端のBIM設計入門書

・設計スタッフが足りていない工務店様

・残業や休日出勤が多い工務店様

・最新の技術を積極的に取り入れたい工務店様

\BIM設計について詳しく知りたい方はこちら/

住宅業界におけるBIM導入の現状

住宅・戸建分野でもBIM導入が本格化しています。国や業界団体が提供するサンプルモデルの活用方法から、標準化の進展状況まで、実務に直結する最新情報を紹介します。

国と業界団体による普及・推進の取り組み

住宅業界や戸建建築分野におけるBIM導入はまだ普及が進んでいないのが現状です。

社員50人以下の企業規模では約35%の普及程度となっており(2022年時点)、2024年以降も国土交通省および業界団体の主導のもと、補助金事業やガイドライン改定など様々な支援策によって普及・推進が続けられています。

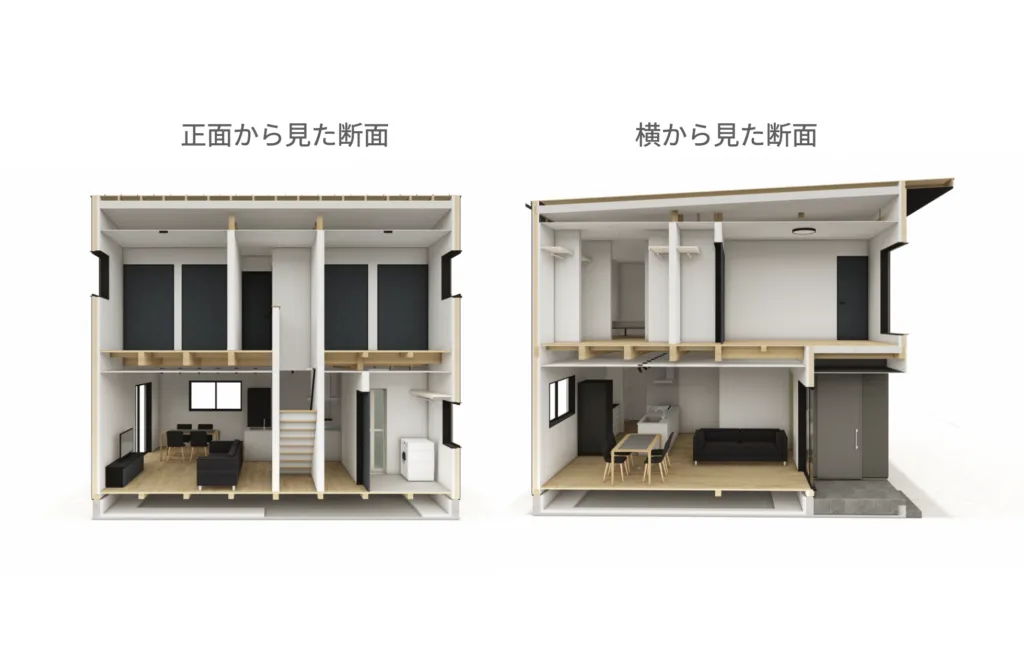

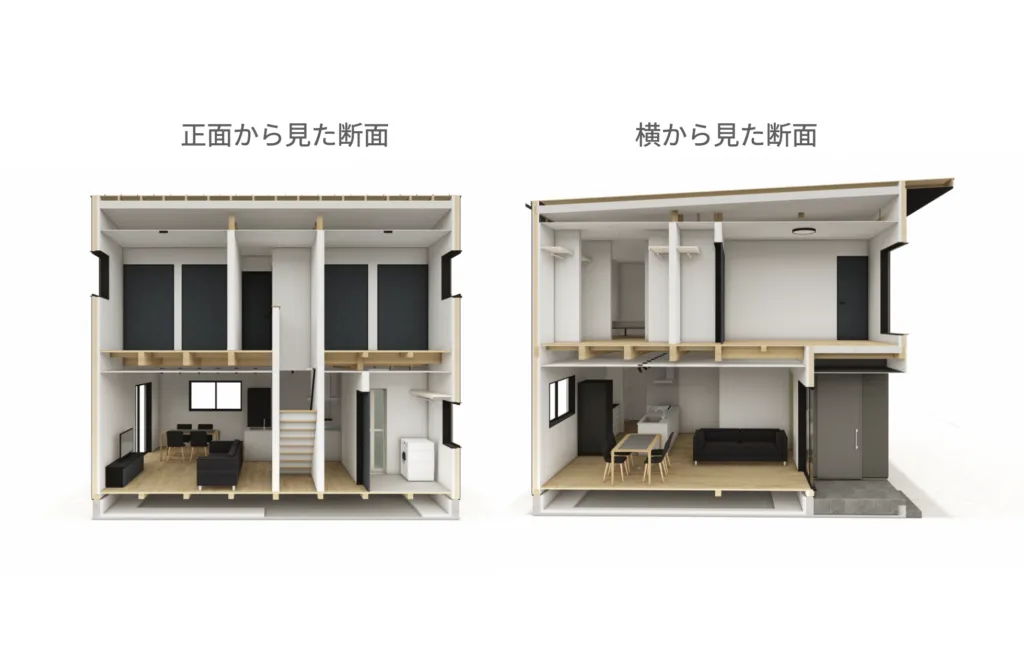

サンプルモデルによる法規チェックと一元管理

このサンプルモデルは、建築基準法などの法規要件を可視化しやすく設計されており、設計者・審査担当者がBIMビューアソフトウェア上で建物情報・法規チェック・各種図面の一元管理を行うことができる仕組みが構築されています。設計内容の法規適合性や図面の整合性を短時間で確認でき、BIMによる建築確認申請プロセスの効率化・品質向上が期待されています。

BIMビューア仕様の開発と業界標準化の進展

BIMビューア仕様の検討も進み、戸建住宅の建築確認申請に特化したビジュアル機能やデータ抽出ツールが開発されています。今後は業界標準化が進行し、住宅設計・審査におけるBIMデータ活用が不可欠な時代になると見込まれています。

参考:国土交通省|BIM図面審査サンプルモデル/ガイドライン素案公開

参考:国土交通省|建築分野におけるBIMの活用・普及状況の実態調査 確定値

BIM確認申請対応ソフトの選び方と活用法

BIMソフトの選定は実務効率を大きく左右します。主要ソフトの特徴と導入事例、選定時の確認項目、そしてテンプレート活用による効率化まで、実践的な選び方を解説します。

主要BIMソフトの特徴と選定ポイント

BIMによる建築確認申請対応を見据え、BIMソフトの選定・テンプレート活用は実務効率とデータ品質を大きく左右します。

主なBIMソフトには、Autodesk Revit、Graphisoft Archicad、Vectorworks Architectなどがあり、それぞれ操作性・連携性・ライセンス体系が異なります。

Revitは国内外でBIM確認申請の導入が複数報告されています。国内では大和ハウス、フリーダムアーキテクツ、三井住友建設など、海外ではシンガポールや欧米での導入事例が公開されています。

Archicadは軽快な操作感と高い3D表現力が特徴で、設計事務所を中心に導入が進んでいます。いずれも「確認申請用テンプレート」や「審査対応サンプルデータ」の有無・カスタマイズ性が選定時の重要な指標となります。

BIMソフト選定時の確認項目

以下の項目を確認しながら、自社に適したソフトを選定しましょう。

・国土交通省・自治体・民間審査機関の標準フォーマット対応

・BIMビューアや他システムとのデータ連携(IFC、RVT、DWG等)

・設計・確認申請業務の業務フローへの組み込みやすさ

・社内スタッフの教育・運用サポート体制

・PDF形式での図書提出や入出力形式の互換性

また、BIM導入コストに関して「建築BIM加速化事業」などの補助金が活用できる可能性もありますので、同時にチェックをすることをおすすめします。

テンプレート・サンプルデータの活用と継続的な学習

BIMソフト提供各社や業界団体が公開するサンプルデータ・確認申請用テンプレートを使用することで、初期導入の負担軽減・業務標準化が図れます。

関連する動画チュートリアルや紹介資料も積極的に活用し、実務への適用方法を学ぶことが推奨されます。

2025年以降のBIMによる建築確認申請社会実装フェーズを見据え、最新バージョン・法改正へのアップデート可否も必ず確認してください。ご不明点があれば、各ソフトウェアベンダーへの問い合わせも検討しましょう。

BIMによる確認申請のメリットとデメリットとは?

BIM確認申請がもたらす具体的なメリットとデメリットは何か。業務効率化・コスト削減・品質向上という三つの観点から、従来の申請プロセスがどう変わるのかを詳しく解説します。

メリット①:データ一元管理による業務効率化

BIMモデルを用いることで、建築図面・構造計算・各種書類が一元管理され、設計変更時も全データが自動的に連動・更新されるため、修正漏れや二重入力のリスクが大幅に減少します。

図面・データの整合性確認や審査資料の作成作業が効率化され、現場の残業削減や人件費の抑制につながります。

メリット②:ペーパーレス化によるコスト削減とリスク低減

BIMによる建築確認申請はペーパーレス化を実現し、書類印刷・郵送・保管コストを削減できるだけでなく、情報漏洩リスクや紛失事故も低減されます。

審査機関とのデータ連携もスムーズになり、申請~審査~補正までのリードタイム短縮が見込まれます。

PDF形式での提出や、CDE(共通データ環境)を通じた情報共有により、関係者間のコミュニケーションも円滑化されます。

メリット③:3Dビジュアル検証による品質向上と審査の自動化

3Dモデルならではのビジュアル検証や法規チェック機能により、設計品質の向上・審査精度の均一化が期待できます。

意匠設計の確認から構造・設備との整合性チェックまで、一部の審査項目は自動化も進んでおり、従来省略されがちだった細かな検証も効率的に行うことが可能になります。

今後はBIMデータの自動審査・AI活用によるプロセス変革も進むと考えられ、業務パラダイムが大きく転換しつつあります。

デメリット①BIMを習得までに時間がかかる

BIMはCADより高度な機能を持つ分、操作の習得に時間がかかります。

パーツの作成や管理といった新たなスキルも求められるため、通常業務と並行した学習には計画的な時間確保が重要となるのが現状です。

デメリット②導入や維持にコストがかかる

BIM導入のネックとなるのが初期コストの高さです。

CADと比べてBIMソフトは高価格帯にあり、永久ライセンスで100万円以上する製品も珍しくありません。このため、特に中小工務店では導入に慎重にならざるを得ません。

さらに導入のためにコンサルを併用すると、さらにコストがかかります。BIMの導入や維持にコストがかかるため、小さな工務店には難しい課題になっています。

デメリット③発注者から求められていない

発注者や協力会社がBIM未導入の場合、連携の難しさから導入を躊躇するケースがあります。

しかし、相手の導入を待ってから対応するのは得策ではありません。「BIM対応可能な会社と契約したい」という要望が出てからでは準備が間に合わないためです。

現在は無料ビューワーアプリも提供されており、BIM未導入の取引先でもデータ確認は可能です。むしろ発注者や協力会社に先駆けて導入し、競争優位性を確保することが重要です。

デメリット④人手が足りない

多くの工務店がBIM導入における人的リソース不足に直面している。背景には以下の構造的要因があります。

・2024年施行の残業時間上限規制による労働時間の制約

・建設業界における構造的な人材不足

・BIM操作の習熟に必要な学習期間

これらの制約下で、導入準備から安定運用に至るまでの人員配置が困難となり、BIM化への着手を阻む要因となっています。

BIM設計業務は内製化ではなく外注化すべき?

自社でのBIM内製化が難しい場合、外注化すべきか悩みどころです。そこで中小企業にとってのメリットから外注先の選定ポイント、運用時の注意点まで、実践的な活用方法を紹介します。

中小企業にとって現実的な外注化という選択肢

BIMによる建築確認申請社会実装・義務化の流れに対応するため、BIM設計業務の外注化は中小工務店・設計事務所にとって現実的かつ効果的な選択肢です。

外注化を利用することで、社内スタッフの教育コストや専任人材の確保、ソフト導入コストといった初期負担を分散でき、自社リソースをコア業務に集中できます。

2026年春からの一部自治体や案件対応の運用を見据え、早めの体制構築が推奨されます。

外注先選定のポイントと確認すべき項目

外注先には、BIM設計に精通したプロフェッショナルやBIMによる建築確認申請対応が経験豊富な事務所・サービス会社を選定することが重要です。

アウトソーシングによって、繁忙期のリソース不足や短納期案件にも柔軟に対応可能となり、全体の生産性・品質も安定します。

問い合わせ時には、過去の実績や対応可能なソフトウェアの種類、PDFや各種形式での図書納品への対応状況を確認しましょう。

外注化成功のための管理体制とハイブリッド運用

外注化に際してはデータ連携・情報セキュリティ・成果物品質の基準設定を明確にし、自社と外注先の役割分担・責任範囲を合意しておくことが必須です。

CDEを活用した情報共有環境の整備や、報告体制の明確化も重要なポイントとなります。自社内BIM導入と外注化のハイブリッド運用も今後の主流となる見込みです。

まとめ

2025年以降、BIMによる建築確認申請を中心としたBIM社会実装の流れは、建築業界の業務効率化・品質向上・デジタルトランスフォーメーションを加速度的に推進しています。

2026年春には一部自治体や案件対応による本格始動が開始される見込みです。

BIM導入の波に乗り遅れないためにも、早期の情報収集・段階的な業務変革・外注活用といった多層的な対応が重要となります。

Make Houseは木造住宅BIM設計の豊富な実績を持ち、BIMによる建築確認申請を推進しています。2026年春の本格始動を見据え、「初期投資を抑えながらBIM対応したい」「社内人材の教育負担を軽減したい」「既存業務との並行運用を実現したい」といった課題解決をサポートいたします。BIM確認申請の導入・外注化に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

.png)