「BIMモデルってよく聞くけど、結局どんなもの?」

「3Dモデルと何が違うの?」

建築や設計に関わる人なら、このような疑問を持ったことがあるのではないでしょうか。

BIMモデルとは、建物の形状だけでなく素材やコスト、施工情報まで一元管理できる3次元モデルのことです。

従来の図面や単純な3Dモデル以上に活用範囲が広く、設計・施工・維持管理に至るまで大きな役割を果たします。

そこで今回の記事では、以下の内容について解説します。

BIMモデルにご興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

- BIMモデルとは

- BIMモデルの分類

- 3次元モデルの種類

【無料】

いよいよ日本でも木造住宅BIM設計が本格始動?!

①プレゼンの質を上げたい

②設計変更に労力と時間がかかって負担が大きい

③積算業務の効率を上げたい

④工事の品質を向上させたい

⑤自社にBIM導入はハードルが高い

\上記のようなお悩みのある工務店様は今すぐチェック/

BIMモデルとは

BIMモデルとは、建物をコンピューター上に三次元で表現すると同時に、コストや仕上げ仕様などの属性情報を統合したデータベースです。

単なる3Dモデルとは異なり、形状データに加えて各種属性や参照情報を組み合わせることで、建築プロジェクトに関わる多様な情報を一元管理できます。

この仕組みにより、設計から施工、さらには維持管理に至るまで、建築物のライフサイクル全体で情報を活用することが可能です。

関係者間の情報共有がスムーズになり、プロジェクト全体の効率化を実現するソリューションとして注目されています。

BIMモデルの分類

BIMモデル内のデータや要素は、さまざまな基準で分類して活用されます。

形状情報(BM)属性情報(BI)モデリング(M)という3つの概念に分類されるため、以下の表で詳細を確認してみましょう。

| 分類 | 特徴 |

|---|---|

| 形状情報(BM:Building Model) | ・建物の形や寸法など、3Dモデルとしてのジオメトリを表す情報 ・設計図面や施工図に相当し、視覚的・空間的な確認に使われる。 |

| 属性情報(BI:Building Information) | ・形状に付随する「意味」や「性質」に関する情報 ・数量・性能・仕様・コスト・メンテナンスデータなど、非形状の要素を含む |

| モデリング(M:Modeling) | ・形状情報と属性情報を組み合わせて、プロジェクト全体を一元管理する仕組み ・設計・施工・維持管理に活用され、変更が自動的に関連情報へ反映される |

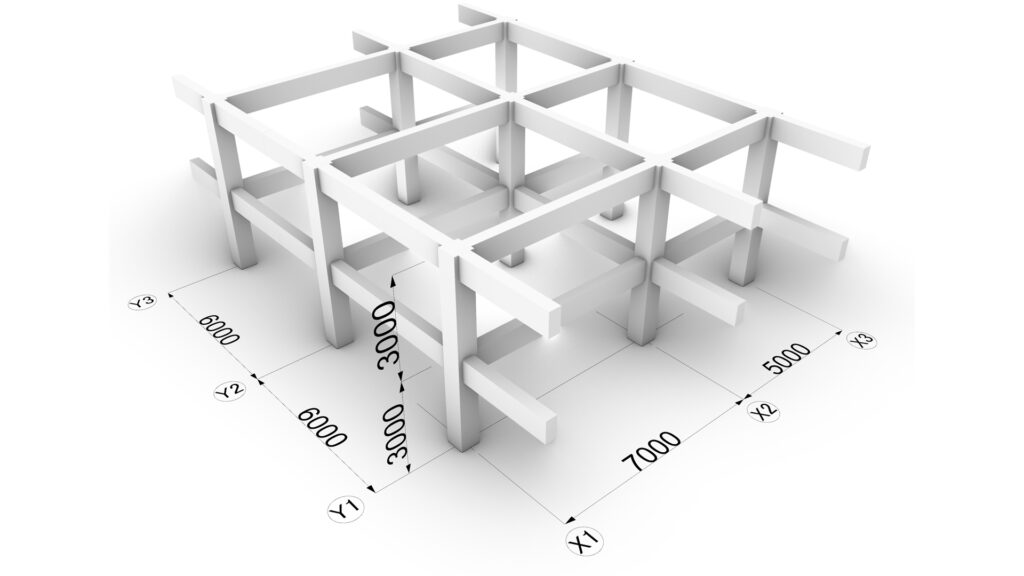

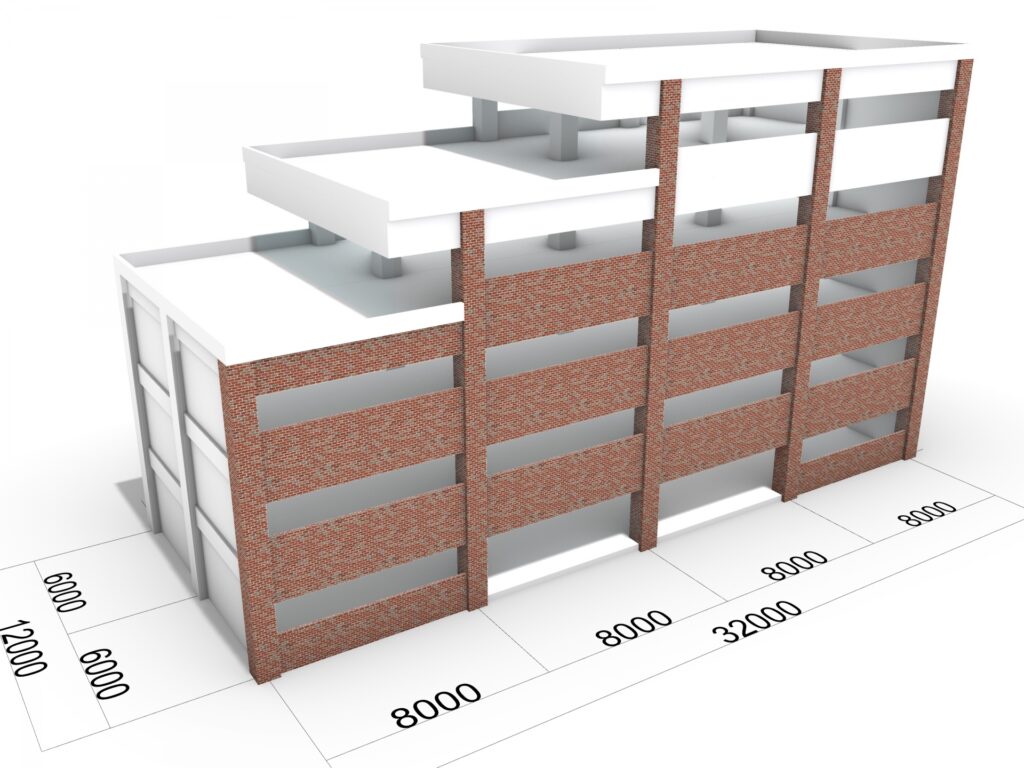

3次元モデルの種類

3次元モデルの表現方法には主に「ワイヤーフレーム」「サーフェス」「ソリッド」の3種類があります。

それぞれどのような違いがあるのか、チェックしてみましょう。

| 分類 | 特徴 |

|---|---|

| ワイヤーフレーム | ・線(エッジ)のみで形状を表現 ・骨組みのように見える |

| サーフェス(曲面) | ・面で形状を表現 ・厚みや体積情報は持たない |

| ソリッド | ・体積や厚みを持った実体として表現 ・内部構造も含めて定義できる |

BIMモデル導入のメリット

BIMモデル導入のメリットについて解説します。

イメージの共有と合意形成の円滑化

BIMは三次元モデルを用いるため、設計初期から完成後の姿を直感的に把握できます。

平面図では伝わりにくい空間の広がりやデザインの細部も、発注者や施工者といった異なる立場の関係者が容易に理解できるのが大きなメリットです。

その結果、専門知識の違いによる認識のズレを防ぎ、早い段階で合意形成を進められます。

こうした共有の精度向上は、後工程での手戻りを減らし、プロジェクト全体の効率を高める効果をもたらすでしょう。

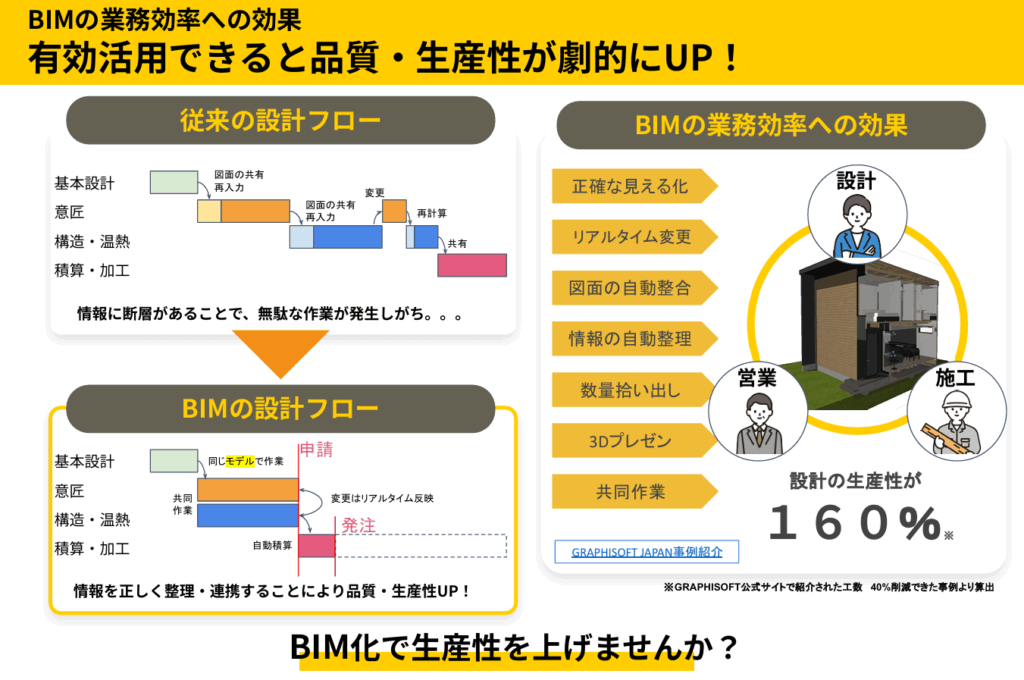

業務効率化とコスト・工期の削減

BIMモデルでは設計情報が一元的に管理され、ある部分を修正すれば関連する平面図や断面図、数量表まで自動的に反映されます。

従来のように複数の図面を手作業で修正する必要がなくなり、整合性確認にかかる時間と手間を大幅に削減できます。

また、設計段階で部材の干渉チェックや施工手順のシミュレーションを実施できるため、現場でのトラブルや手戻りを未然に防ぎやすくなるのもメリットです。

その結果、工期の遅延リスクを抑えるだけでなく、コスト削減にもつながるでしょう。

データ活用による精度の向上とライフサイクル全体での活用

BIMモデルは形状だけでなく、部材の仕様やコスト、数量といった属性情報を統合したデータベースとして機能します。

これにより、設計初期から精度の高い数量算出やコスト把握が可能となり、意思決定の迅速化を支援。

さらに日照やエネルギー効率などの環境シミュレーションを行えば、設計の最適化も実現できます。

完成後には維持管理情報を付加し、施設の運用やメンテナンスに役立てられます。

このように、BIMは建築物のライフサイクル全体にわたってデータを活用し、継続的な価値を生み出す基盤となるでしょう。

BIMモデルの活用法

BIMモデルの活用法について、見ていきましょう。

設計シミュレーションへの活用

BIMは設計段階で建物の三次元モデルに材質やコストなどの属性情報を統合でき、多角的な検討を可能にします。

複雑な納まりも3Dで可視化できるため、設計初期から施工上の課題を把握し、手戻りの発生を抑えることも可能です。

さらに構造計算や日照、風通し、エネルギー消費量といった環境シミュレーションを実行できる点も大きな強みです。

意匠・構造・設備の各モデルを統合して自動的に干渉チェックを行えば、設計変更を減らし、品質と効率を兼ね備えた設計プロセスを実現できます。

施工計画・現場管理への活用

施工段階では、三次元モデルに時間軸の情報を組み合わせた「4D-BIM」を用いて、作業工程をシミュレーションできます。

これにより工程の重複や無駄を削減し、効率的な手順を検討することで工期短縮に貢献。

現場ではタブレット端末を用いてモデルを参照でき、職人が正確な寸法や位置を把握することで施工精度が高まります。

さらに危険箇所を事前に可視化して安全教育に活用したり、検査記録をモデルと紐づけて管理したりすることで、品質・安全の両面で現場管理の高度化を支える役割を果たしてくれるでしょう。

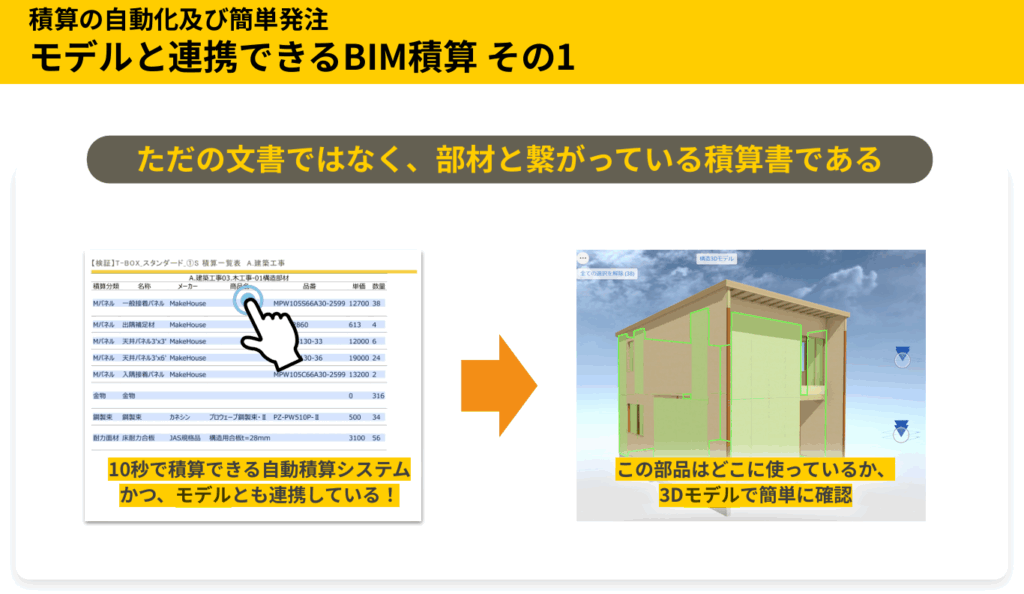

積算・維持管理への活用

BIMモデルからは部材数量を自動算出できるため、従来は時間を要していた積算業務を効率化し、精度を高めることが可能です。

設計変更が生じた際も数量やコストへの影響を即座に把握でき、迅速な意思決定につながります。

完成後には竣工時のBIMモデルに設備の点検記録や交換履歴を蓄積することで、効率的な維持管理を実現できます。

また、3Dレーザースキャナーを用いて既存建物の現況データを取得し、BIMモデルとして再構築することで、改修工事やリノベーション計画にも活用されています。

このようにBIMは、積算から維持管理に至るまで幅広い段階で実用的な価値を発揮するでしょう。

3次元モデルに関するよくある質問

3次元モデルに関するよくある質問は、以下の通りです。

BIMとCADの違いは何ですか?

BIMとCADの大きな違いは、その役割と扱う情報の範囲にあります。

CADは主に2次元や3次元の図面を描くための「作図ツール」であり、線や面で構成された図形を用いて建物を表現します。

一方BIMは、3Dモデルにコストや仕上げ材、部材仕様といった属性情報を統合し、設計から施工、維持管理までを通じて情報を一元管理できる「プラットフォーム」です。

部材をオブジェクトとして組み立てるため、設計変更が生じても関連情報へ自動的に反映されやすく、情報の整合性が保たれる点が大きな特徴といえるでしょう。

以下の記事でより詳しく違いを解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

BIMが普及しない理由は何ですか?

BIMが十分に普及していない理由として、まず導入にかかる初期コストの高さが挙げられます。

高価なソフトウェアや高性能なPCが必要となり、さらに人材育成にも費用と時間がかかります。

また、BIMを扱える専門技術者が不足していることや、既存のCAD中心の業務フローから新しいワークフローへの移行が難しい点も課題です。

加えて、発注者や協力会社がBIMを必ずしも求めていない場合も多く、業界全体で活用を推進するための足並みが揃っていないことが、普及を妨げる大きな要因となっています。

BIMと3D CADの違いは何ですか?

3D CADとBIMの違いは、表現できる情報の深さにあります。

3D CADは建物や部材の「形状」を三次元で表現することに特化しており、立体的な設計図作成に有効です。

しかし、BIMは形状に加え、材質や強度、コスト、工期など多様な「属性情報」を持たせることができます。

例えば、3D CADで描かれた柱は単なる立体形状に過ぎませんが、BIMの柱は材質や耐久性などを備えたオブジェクトとして扱われます。

そのため、3D CADは設計図作成が主な用途であるのに対し、BIMは設計から施工、維持管理までを支える包括的な情報基盤として活用できるでしょう。

まとめ

BIMモデルは、従来の3D CADに比べて多くの情報を扱える点が大きな違いです。

建築物のライフサイクル全体にわたり、数量算出や環境シミュレーション、維持管理データの蓄積まで可能にします。

その結果、設計品質の向上や工期短縮、コスト削減に貢献し、建築プロジェクトの価値を高める基盤となるでしょう。

BIMに関してより詳しく学べる資料は、以下のページで配布しています。

ぜひダウンロードして、BIMへの理解を深めてみてください。

【無料】

いよいよ日本でも木造住宅BIM設計が本格始動?!

①プレゼンの質を上げたい

②設計変更に労力と時間がかかって負担が大きい

③積算業務の効率を上げたい

④工事の品質を向上させたい

⑤自社にBIM導入はハードルが高い

\上記のようなお悩みのある工務店様は今すぐチェック/

.png)