人手不足や残業規制で、業務の効率化を求める工務店は多くあります。

「型式適合認定を導入すれば業務が楽になるだろうか?」

このように考え、人手や時間の削減のために型式適合認定を目指す工務店もあるでしょう。

しかし、年間数棟を建てる工務店の場合、型式適合認定はおすすめしません。

理由として、設計の自由度が下がり、顧客満足度を得られない可能性が高いためです。

そこで型式適合認定を工務店におすすめしない理由を深堀りしてご紹介するのはもちろん、解決策についてもご紹介します。

- 型式適合認定とは

- 型式適合認定のメリットとデメリット

- 型式適合認定を工務店におすすめしない理由

私たちMake Houseでは、工務店向けの設計サポートを実施しており、業務効率化を図るために、型式適合認定よりもおすすめの方法をご紹介してます。

以下のリンクより、工務店向けの業務効率化に関するノウハウを確認できるのでぜひご確認ください。

【無料】

早く、コスパ良く構造計算を行う入門書

・自社で構造計算を行おうと思っている方

・耐震性を上げたいが、コストは下げたい方

・2025年4月法改正後に業務過多になりたくない方

\早く、コスパよく構造計算を行う手法はこちら/

\構造計算を依頼したい方はこちら/

型式適合認定とは

型式適合認定とは、建築基準法で定められている制度です。

多くのハウスメーカーが採用しています。

大臣認定と混同されがちなので、それぞれの違いを知る必要があります。

建築基準法で定められている

建築基準法第68条の10にて、以下のように定められています。

国土交通大臣は、申請により、建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前三章の規定又はこれに基づく命令の規定(第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うことができる。

建築基準法|法令検索<https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201#Mp-Ch_3-Se_6>

建築材料や構造、設備などの型式が一定の基準に適合しているか判断し認定する制度です。

適合していると認定されているため、建築時には審査や検査が省略される特徴があります。

多くのハウスメーカーが採用している

大手ハウスメーカーの住宅プラン(商品名)には型式適合認定も多くあります。

- 品質を保てる

- 大量生産が可能

- 設計施工の手間が削減できる

これらの理由により、安価かつ高品質の住宅を提供できます。

年間に何百・何千棟もの住宅を建築する大手ハウスメーカーには、メリットが大きい制度です。

大臣認定とは対象が違う

型式適合認定は、建築基準法に基づく構造方法などの認定である大臣認定と混同されがちです。

大臣認定は、以下のような制度です。

多様な建築材料や構造方法の導入を可能とするため、

建築基準法に基づく構造方法等の認定|国土交通省<https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000042.html?utm_source=chatgpt.com>

各種の構造方法の性能が、建築基準法令で要求する性能に適合しているものについて、

国土交通大臣が認定する制度が、大臣認定制度です。

多様な建築材料や構造方法の導入を可能にするための制度が、大臣認定です。

建築材料や工法などの、個別要素が対象といえます。

建築物そのものの形式が対象である型式適合認定とは違います。

型式適合認定のメリット

型式適合認定には、3つのメリットがあります。

- 建築確認申請が簡単

- 安全性が担保できる

- コスパがいい

これらのメリットを、具体的に説明します。

メリット①:建築確認申請の簡略化

型式適合認定は、建築基準法への適合が認められています。

そのため、簡略化された審査で済む点がメリットです。

書類やたくさんの図面の準備が必要な建築確認申請。

1か月ほど審査までかかるケースもあります。

建築確認申請を早く済ませたいのであれば、以下の記事を参考にしてください。

メリット②:安全性の担保により構造計算が不要

型式適合認定では、安全性についても認定されています。

個別の構造計算は不要なため、時間と人手を大幅に削減することが可能です。

災害や異常気象が増えているからこそ、構造計算をせずとも安全性が担保されているのは大きなメリット。

型式適合認定を取得していなくても、建築基準法上、構造計算が不要な建築物はあります。

しかし、不要だとしても、構造計算をクライアントが望むケースがあるでしょう。

構造計算については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。

メリット③:コストパフォーマンスに優れる

型式適合認定を取得すると、コスパのいい住宅が建てられます。

審査項目や手間が削減でき、工期が短くなるためです。

同じような住宅を建てる場合、工期が短い住宅建築は工数を減らせるのでコストを抑えられます。

型式適合認定のデメリット

メリットの多い型式適合認定ですが、一方でデメリットもあります。

リフォームや増改築しづらい点と、間取りの自由度が低い点は代表的なデメリットです。

デメリット①:リフォームや増改築しづらい

詳細な施工内容や資料がなければ、新築したハウスメーカーでしかリフォームできません。

型式適合認定では、部材や構造がハウスメーカー独自の内容で公開されていないからです。

- 競合会社がいないので高額なリフォーム費用になる

- 規格から外れるリフォームはできない

- 建て替えを提案されてしまう

リフォーム自体の制約だけでなく、このように金銭面にもデメリットがあります。

一度建てた家に長く住みたいクライアントからは、型式適合認定の住宅は避けられてしまうでしょう。

デメリット②:間取り・設計の自由度が低い

型式適合認定では、設計に関する一定のルールや制約が存在しているのが難点です。

認定された設計のルールや仕様を守る必要があるので、自由度の低い住宅設計になる傾向にあります。

- 設計の自由度が下がると感じる

- 顧客に合った住宅設計ができない

- 追加コスト・工期がかかりやすい

このような理由で、型式適合認定を嫌がるクライアントもいるでしょう。

工務店に型式適合認定取得をおすすめしない理由

手続きやコスト面にはメリットの大きい型式適合認定。

しかし、年間数棟を建てるような工務店には、型式適合認定の取得はおすすめしません。

自由な間取り設計ができなくなるだけでなく、住宅供給数からメリットは小さいといえるためです。

理由①:自由な間取り設計ができなくなるから

工務店のメリットとして「自由な間取り設計」が挙げられます。

型式適合認定を導入した大手ハウスメーカーでは、間取りや設計の自由度が低いからです。

メリットである自由な間取り設計ができなくなると、工務店に依頼する利点が少なくなります。

- DINKS(共働きで子どもを持たない夫婦を指す用語)

- 4人以上の子持ち世帯

- 在宅ワーカーのいる世帯

現代では、このように世帯構成や生活スタイルもさまざまです。

現代の世帯構成や、生活スタイルに適合した間取りを作れなくなってしまうリスクが出てくる点に注意が必要です。

理由②:大量に注文住宅を供給しないから

大量の住宅を建てないため、設計や審査の手間を省いても小さなメリットでしかありません。

年間に数棟なので、型式適合認定取得よりも建築確認申請や構造計算をしたほうが合理的です。

人手や時間の削減であれば、型式適合認定に限る必要はありません。

Make Houseでは構造計算に関する資料として、以下の資料を無料配布しています。

無料ダウンロードが可能なので、ぜひチェックしてみてください。

まとめ:型式適合認定取得よりも建築確認申請や構造計算に重きを置きましょう!

型式適合認定には、手間や工数を減らすメリットがあります。

同じ仕様で大量に住宅を建てられるよう、適合性が認められているためです。

しかし間取りや設計の自由度の低さから、工務店には型式適合認定取得をおすすめしません。

工務店のメリットである、自由度の高い間取り設計を手放してしまうためです。

Make Houseでは、工務店向けに業務や設計の支援をしています。

型式適合認定に捉われずに、他の方法で人手や手間を削減できます。

以下のリンクで無料のお役立ち資料をご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

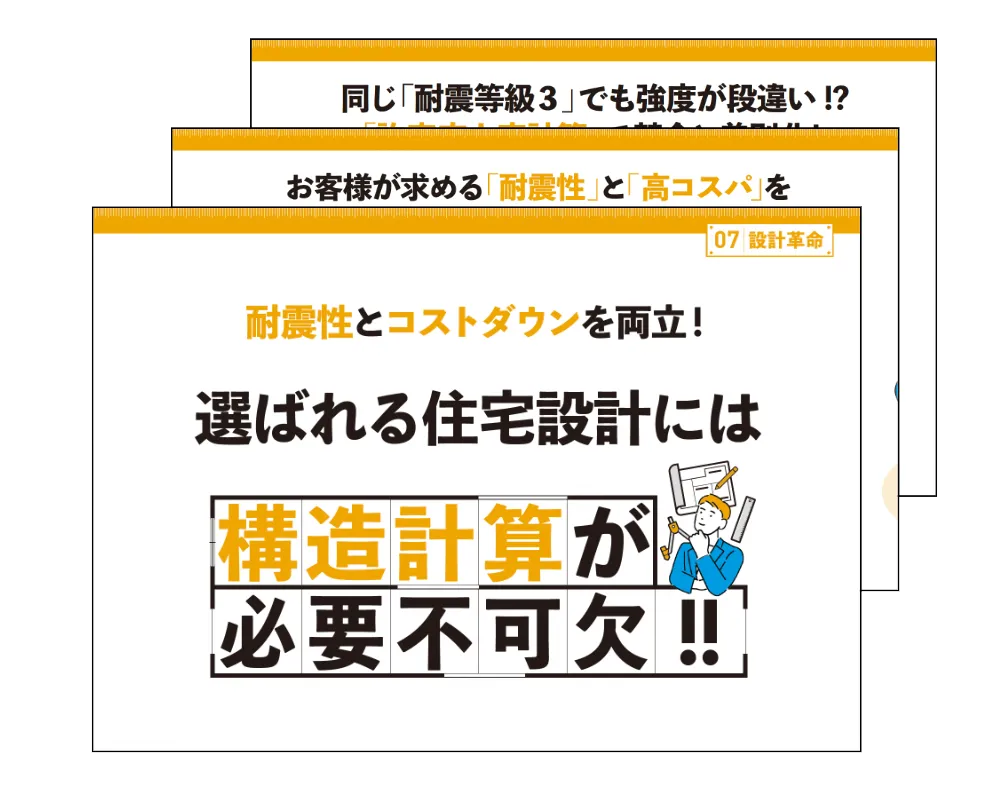

この資料でわかること

- 「耐震等級3」の計算方法による違い

- 耐震性が上がってもコストダウンできる方法

- 「耐震等級3」で差別化する方法

【注意事項】

本資料は個人・フリーランスの方等へのご提供を致しておりません。また、当社が同業他社と判断したお客様のお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。

.png)